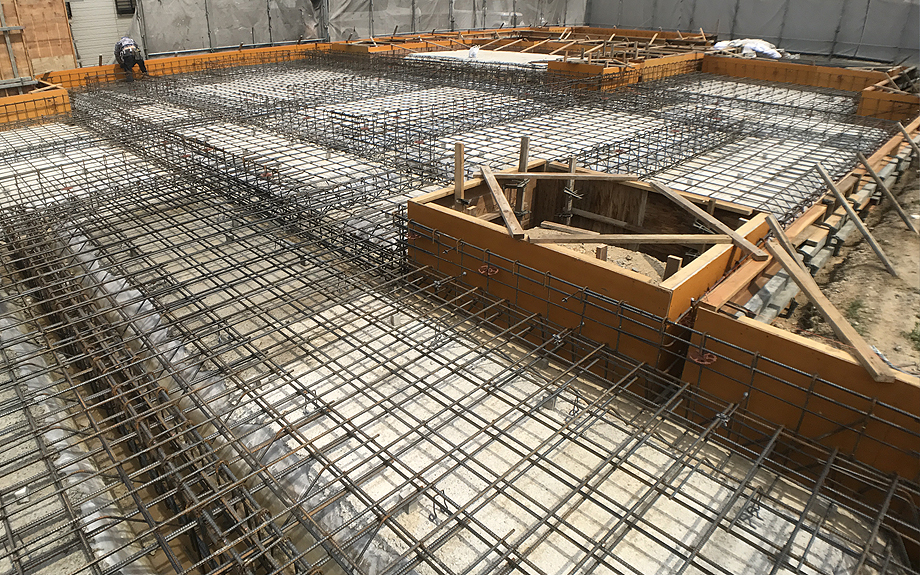

堺市の百舌鳥で進むプロジェクト。

本日は基礎の配筋の確認へ伺う。

広い。そして暑い。

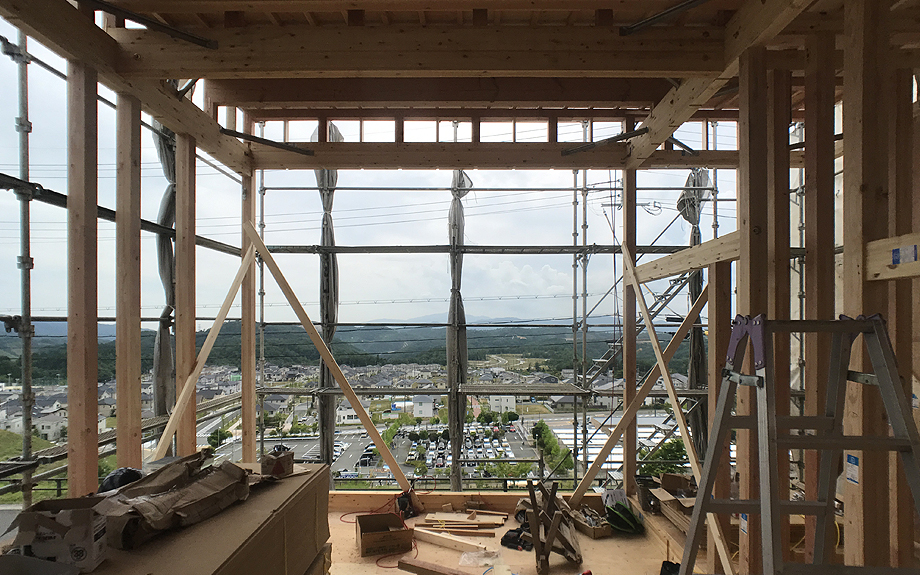

大阪府の箕面市で建築中のプロジェクト。

豪雨の関係でスケジュールが怪しかったものの無事に躯体が立ち上がる。

楽しみにしていた2階からの眺望は抜群でとっても気持ちが良い。

そして空気もうまい。

大阪府の高槻市のコートハウスは足場もバラされ全体像が現れる。

今後は内装工事、設備機器の取り付け、外構工事という工程で進みます。

一部先日の豪雨の影響で材料の入荷が遅れるようだけど、どうしようもなく。

災害地域の一日も早い復興を願う。

そして今後は土地選びの際、ハザードマップをきちんと確認しないといけないなと痛感する。

神戸市で建築中の現場。

本日よりタイルの施工が始まる。

事務所兼自宅の床をタイル貼りにしていることで、最近は訪れるクライアントの約半数が床の仕上にタイルをチョイスされる。

日本にはタイルの上で生活をする文化や習慣はあまりないが、タイルは傷や経年変化にとても強く、雰囲気もフローリングとは違い少し西欧のテイストとなるので好みに合えばとても良い選択だと思う。

特に外部や中庭と続く空間構成の場合はひとつながりの演出効果を得られるのでひじょうに効果的である。

縁があり去年からお付き合いをさせていただいている造園デザイナー、立花の山本さんと一緒に直近2軒分の植木を探しに山へ。

やはりその道にはその道のプロが存在している訳で、毎回素晴らしい仕事をしてくださる。

いつも無理難題にお付き合いいただき本当に有り難い。

これからも共に進みたいと思う。

すでに引き渡しの済んでいる住まいへ。

植物の葉が出揃ったところで写真の撮影に訪れる。

新しい生活、初夏、新緑、いいなと思う。

3月末に引き渡しを終えている明石市の住まい。

梅雨の合間をぬって写真の撮影をおこなう。

ダークブラックの外壁が青い空に映える。

SHO SHINDO ARCHITECTS

SHO SHINDO ARCHITECTS